NHKスペシャル ルポ 中高年ひきこもり 親亡き後の現実 (宝島社新書)

NHKスペシャル ルポ 中高年ひきこもり 親亡き後の現実 (宝島社新書)

- 作者:NHKスペシャル取材班

- 宝島社

Kindle版もあります。

NHKスペシャル ルポ 中高年ひきこもり 親亡き後の現実 (宝島社新書)

NHKスペシャル ルポ 中高年ひきこもり 親亡き後の現実 (宝島社新書)

- 作者:NHKスペシャル取材班

- 宝島社

全国の自治体1392カ所を独自調査

話題の「NHKスペシャル」待望の新書化!長年にわたるひきこもりの果てに、命を落とす――。

いわゆる「ひきこもり死」が全国に広がっている。いま、日本には推計61万人もの「中高年ひきこもり」の人たちがいるとされる。

高齢の親が亡くなった後、生きる術を失った「子」が衰弱死するという事態を、どうしたら回避できるのか?

2020年11月にオンエアされ大きな反響を集めた

NHKスペシャル「ある、ひきこもりの死 扉の向こうの家族」の制作陣が書き下ろす、渾身のルポ。

このルポを読んでいて、僕はなんともいえない気持ちになったのです。

「ひきこもり」というのは、若者の不登校というイメージを持たれがちだったのですが、仕事や勉強での挫折や精神疾患がきっかけで、ひきこもるようになった中高年のひきこもりの割合がかなり高いことが知られるようになりました。

このルポは、そんな「ひきこもるようになってしまった中高年」と、彼らを支え、なんとか生き延びさせ、可能であれば社会復帰させようとしている相談員・支援者たちに取材したものです。

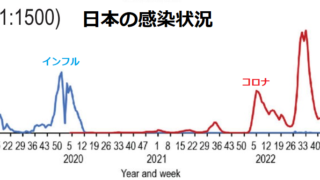

ちょうどコロナ禍の時期と重なったこともあり、取材の困難さもうかがえます。

そもそも、こういう取材に積極的に答えてアピールするような人は、ひきこもることはなさそうだし……

この本の「まえがき」には、こう書かれています。

「”脱魂装置”のような世の中が、もし生き直すことができるとしたら、その答えは世の中からはじき出された人たちのなかにある……」

そんな言葉を尊敬する人に言われたことがある。かつて取材で通わせてもらった作家の石牟礼道子さんだ。今も心に深く刺さっている。

今回、NHKスペシャルで向き合うことになったテーマは「ひきこもり」。それも中高年、かつ「死」に直面している人たちだった。「8050問題」が語られるようになって久しいが、取材班によると、高齢化が進んだことで問題が”最終局面”に差し掛かっているという。年金などで生活を支えていた親が亡くなり、残された「子」が衰弱死する事態が相次いでいるというのだ。

特徴的なのは、本人が行政の支援を拒絶する場面が多いことだ。なぜ命を落とすまでひきこもり、支援を拒み続けるのか。問いは明確だったが、番組化にあなっては逡巡もあった。

「本人も家族も、メディアに取り上げられることを望まないのでは?」

映像メディアにとっては、ハードルも高かった。ひきこもりの当事者は、取材者どころか親兄弟との対話すら避け、扉の向こうで心を閉ざしている人たちだ。ましてや、亡くなった人の心の内を知る術など、見つかるとは思えなかった。それでも背中を押したのは、命が失われているという現実と石牟礼さんの言葉だった。

長期の取材の末、ディレクターが貴重な手記に出会った。ひきこもる息子を数十年にわたって見つめ続けた父親の日記だ。父親はがんで亡くなり、残された息子は支援を拒んで56歳で衰弱死していた。誰もいなくなった家に残された日記には、外からは決して見えなかった中高年ひきこもりの実像が刻まれていた。

正直、このルポを読んでいると、ただ「いたたまれない」気持ちにはなるものの、どうすればいいのか、そもそも、何かできるのかどうか、と考えずにはいられないのです。

社会にうまく適応できずに、ひきこもってしまった人たちを「社会復帰」させ、本人が望んでもいなさそうな仕事に就かせるのが正しいのかどうか?

こういう「ひきこもり」の話になると、「サポートしない行政が悪い」

「家にずっといて働かない子どもにプレッシャーをかけ続ける親に問題がある。毒親だ」

と考えがちなのですが、実際は、「押し寄せる相談者たちに向き合い、どんなに拒絶されても、なんとか命を助けたい、という支援者もたくさんいるのです。

そして、この本で紹介されている「息子がひきこもってしまったお父さんの日記」を読むと、なんというか、本当に「ささやかな幸せを願って生きて、子どもの成長を期待してきた、どこにでもいる太平洋戦争後の日本で過ごした人間」なんですよ。

この人が「毒親」なら、「ふつうの親」のほうが少数派なんじゃないか、と感じます。

横須賀市で福祉を担当している北見万幸(かずゆき)さんへの取材で、北見さんが気にかけていたひきこもりの56歳男性との関わりが取り上げられています。

目の前に著しく健康状態が悪い人がいて、命を失う恐れすらある。市役所がそのことを把握しているのだから、助ける方法はいくらでもあるのではないか──。私はこのとき、素人考えで漠然とそう思っていた。しかし、市役所へ戻ってきた北見さんは自席で頭を抱えていた。すぐに「打てる手」がないのだという。

「だって、家があって、貯蓄もあるという時点で、まず生活保護は受けられないですよね」

生活保護制度は、生活に困窮した世帯が対象であり、基本的には収入が一定以下であることや多額の貯蓄や不動産などの財産を所有していないことなどが前提となる。数百万円もの貯蓄があるのであれば、本人が使えばいいのだから、支援の対象にならないのはルール上、仕方のないことのように思えた。

しかし北見さんは、男性の生活状況をひどく心配している様子だった。

「だって10年で500万円使ったって言っていたけど……ってことは、年間50万円だよ? それで普通暮らせる?」

確かに、その額を月にならすと1ヵ月で4万円。しかも、固定資産税や介護保険料、国民健康保険料などをそのなかから支払わなければならない。ざっと計算してみると、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」とされる生活保護基準の半分程度の金額で、伸一さんは生活していたことになる。私にもようやく、北見さんの危機感がわかってきた。これでは病院にかかったり、栄養のある食事を取ったりすることはおろか、ライフラインの支払いすら難しい。瘦せ細り、衣服も綻び、生命の危険にさらされているのは当然の結果のように思えてきた。北見さんの支援窓口で適用することができる支援の手段の多くは、生活困窮者を対象としている。お金があるのに使わない伸一さんは、この「生活困窮者」にはあたらず、直ちに適用できる支援メニューがないのだという。

たしかに、「本人が支援を望まない、『ゆるやかな自殺』のような状態」に対して、他者にできることはあるのだろうか?と思いますよね。

取材者、そして支援者も、それを何度も自問自答しているのです。

それでも、「目の前に苦しんでいる人がいて、救える命があるのなら、なんとかしない」と思う人は少なからずいるし、それを自分の仕事として選んだ人もいる。