日本フィルと山田和樹さんの芸劇での日曜マチネのコンサート。人気の公演で早々とチケットの販売が締め切られ、会場はたくさんの聴衆で埋め尽くされていた。プログラムはラフマニノフ『ピアノ協奏曲第3番』とホルスト『惑星』。コンサートマスターは扇谷泰朋さん。

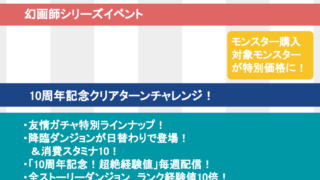

日本フィル公式ホームページより

ラフマニノフの3番が始まって間もなく、柔らかいオーケストラの音が風のようにステージにふわっと「吹きあれた」感触がした。また可笑しなことを言っていると思われそうだが、弦楽器の音が管楽器に影のように寄り添い、管弦が完全にミックスされた独特の音色になっていた。ボウイングの妙か、極端な弱音指定なのか、インクで印刷された弦楽器パートの音符が、薄墨色というか薄灰色というか、極端に淡い色になっている印象だった。

そのことでオーケストラの「縦の線」の概念が消え、清水和音さんのピアノが何にも干渉されない、完全に独立した表現に聴こえた。超絶技巧の名曲であり、ホロヴィッツが得意としたコンチェルトで、華やかなイメージが強いが、清水さんのタッチは淡々として余計な抑揚がなく、瞑想的で強靭だった。加速や減速、強弱が「情感」とは切り離されていて、ラフマニノフの曲に抱きがちなセンティメンタルな感興とは別の厳しさが表現されているようだった。

自分が「風のようだ」と思ったオケの響きの正体を知りたくて、後日このコンサートの配信チケットを購入してストリーミング映像を確認したが、録画ではその印象はなかった。ホールにいなければ感知できなかった質感だったのかも知れない。山田さんの指揮には毎回あっと驚くアイデアが溢れている。「弦楽器が管楽器の影になって、縦の線が消えたようなオーケストラでしたね」と伝えたら、マエストロに笑われるだろうか。包み込むようなオケは、ピアノソロの孤独な瞑想の表現と素晴らしいコントラストで、曲の隠れた意味を浮き彫りにしているように思えた。

二短調は赤黒いイメージ、とインタビューで教えてくださったのは佐渡裕さんだったが、この日のラフマニノフの3番の協奏曲にも、土の赤黒さを感じた。先祖の霊魂や、大地の記憶と結びついているような「根深さ」があり、これを書いているときのラフマニノフの心境を想像した。人為的な「創意工夫」があまり感じられない。これを弾いているピアニストにしか分からないひとつの道筋が見えるようで、直観的で、本能的な流れが存在している。

第2楽章のイ短調のアダージョは本当に不思議な音楽だった。こうしたピアノの旋律がどこから湧き上がってくるのか謎だった。不安で幻想的で、漂っているのかと思いきや、唐突の啓示に撃たれたような雄弁な「語り」が聴こえてくる。清水さんのパワフル打鍵は、空から垂直に降ってくる雨のように自然で、雨がフルートとともに雫の踊りになったり、雹や霰になったりする。得体の知れない霊魂が天空から飛来して、大気圏に落下してくるイメージも感じた。善きものになるか、悪しきものになるか決められないでいる奇矯な形の魂が、光のスカーフのように舞い降りてくる。森と大地がそれを受け止めて、肯定的な命にする…。理解してもらえないかも知れないが、そんな物語が脳裏にちらついた。

ラフマニノフの3番の協奏曲を新たに見出した、という感触があったが、それは芸術と自然の無限のつながりに圧倒された衝撃でもあった。ある角度から見ると、この曲を作ったラフマニノフは完全に透明な媒介で、そこに霊的なもの、神羅万象のすべて、宇宙の塵や屑のすべてが吹き荒れている…そんな妄想じみたことを考えた。もちろん、マエストロもピアニストもそんなことを考えてはいなかったかも知れない。前代未聞の名演を打ち上げた山田さんと清水さんはキラキラとした笑顔で喝采を受け止めていた。

前半が凄すぎたため、後半のホルストはオーケストラのエンターテイナー的な作品として安心して楽しめた。配信映像だと、逆にホルストのほうが面白い。山田さんの指揮の巧みさが表情をまじえて伝わってくるし(水星を振っているときのラブリーな表情が印象的)、各パートの素晴らしい演奏も詳しく確認できる。とても若い頃からR・シュトラウスの大編成の交響詩をめざましい指揮で聴かせた山田さんの才能を再確認した。

7つの天体の曲のうち、個人的に金星のおっとりとした優美な曲調が一番好きだったが、この日フィルのコンサートでは、木星のゴージャスな響きに心を鷲掴みにされた。その前曲である火星の戦闘性、金星の魅惑、水星の諧謔性のすべてが木星にはそなわっていて、爆発的なユーモアや祝祭感も加わっている。見事なトランペット・ソロを披露したオッタビアーノ・クリストーフォリさんには、いかに「木星」のトランペットが大変か実演を交えてお聞きしたことがある。音符のインターバルがあり、音程を外さないで吹き切るのは結構なストレスがいるとのことだった。木星は占星術では射手座の支配星で、寛大さ、楽観性などを表徴するが、「快楽をもたらす者」というサブタイトルは、神話の好色なユピテルにちなんでいるのだろう。ユピテルは雨に変身してダナエの寝室にしのびこんだりした。木星の巨大さを表す合奏に、またしても「風」の響きが聴こえ、木星が巨大なガスの星であることを思い出してはっとした。

20世紀も10年以上経って、このような無邪気で面白い曲が書かれたことは喜ばしい。ホルストの神秘主義はどこかポップで、演劇的な分かりやすさがある。「わくわくするから、惑星なのだ」と、独り言をつぶやきながら聴いていた。1846年に発見された海王星は、占星術では80歳以上の年齢域を示す惑星と言われ、「恍惚の人」の星である。涅槃からの呼び声のような女声コーラス(ハルモニア・アンサンブル)が美しかった。

山田さんには「宇宙やオカルトのことを音楽の原稿に書いたら、すっかり評判が悪くなってしまった」とインタビューで愚痴ったことがある。「そんなこと、口に出すからダメなんですよ」と笑われたが、山田さんもオカルトはともかく、きっと宇宙は大好きなはずなのである。日フィルの『惑星』は5年前のインキネン指揮も良かったが、7つの天体アンセムとなった今回も名演だった。芸劇の長いエスカレーターを降りるとき、「楽しかった」「素晴らしかった」というお客さんの声が聴こえ、自分も嬉しい気分になった日曜の午後であった。

編集部より:この記事は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」2021年9月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」をご覧ください。