元経産省官僚の宇佐美典也さんに「私が○○を××な理由」を、参考になる書籍を紹介しながら綴ってもらう連載。第19回のテーマは、強硬路線を進む中国を隣国にもつ日本の安全保障政策について。習近平主席が「皇帝化」を強める一方、「反中同盟」が結成されつつある世界情勢の中で、日本の進むべき道を検討しています。

私がやっぱり憲法第9条2項の戦力不保持規定部分は削除すべきと思う理由

この原稿を書いているのは10月24日で、世間は衆議院議員選挙でぼちぼち盛り上がっている。安倍政権以来常に与野党の対立する争点になるのが安保政策で、今回も例に漏れず集団的自衛権の合憲性と敵基地攻撃能力が争点となっている。

個人的には「憲法解釈の一貫性を保つのも大切だが、背に腹は替えられないので、中国が大国化して米中対立が激化する中での日米同盟の双務性を考えればいずれもやむなしなのかな」などと漠然と思っているのだが、一応政治評論で多少の金を稼いでいる身としては、安全保障という日本の将来を直接左右する論点にそういういい加減な態度で向き合ってはいけないなと柄にもなく勤勉に思い、CSISの上級顧問であるエドワード・ルトワック氏の「ラストエンペラー習近平」(文春新書)を読んでみた。

習近平という「皇帝」と強硬路線への変化

共同通信社

同書は地政学者の奥山真司氏がルトワック氏に対して行ったインタビュー等をまとめたもので、アメリカ側の視点で米中対立を読み解いたものであるが、副次的に国際政治における日本のステータスの変化にも数多く言及している。まず習近平氏についてルトワック氏は以下のように認識している。

・習近平は毛沢東以来の中国の皇帝である。習近平は2012年に党総書記に就任してから5年間で汚職一掃を名目として153万7000人もの幹部を追放し、反対勢力を一掃した。

・2017年には「新時代の中国の特色ある社会主義思想」、いわゆる「習近平思想」、を打ち出し以後記者や学生に教育を義務付けている。2018年3月にはそれまで憲法で2期10年と定められていた国家主席の任期の限度を撤廃し、着々と終身国家主席の地位を維持するための環境を固めている。

この「習近平の皇帝化」という解釈自体は、現実の動きが伴っており否定する要素はあまりないかと思う。ではその習近平が統治している帝国である中国に関してはどうかというと、中国は21世紀に入って以降4つの戦略の変化があったとしている。曰く

・第一段階「チャイナ1.0」では平和的な経済的台頭を目指し、WTOへの加盟や、国際法を遵守する姿勢を示し、実際経済的な発展を実現した。

・2008年9月にリーマンショックが起きると、中国は欧米の弱体化を予測し、対外強硬路線に変化した。古文書や古地図を“発見”しては領土や領海でこれまでの国際的な取り決めを覆すような強硬な主張を開始し、その代表的なものとしては南シナ海をほぼ中国のものだと主張する「九段線」が挙げられる。これが「チャイナ2.0」である。

・このとき国は「小国は結果的に大国に従うしかない」と考えていたが、「チャイナ2.0」は周辺諸国の反発を招き、反中国ネットワークが形成され始め、思うように進まなかった。そして2014年11月の日中首脳会談で、中国からの「尖閣諸島について領土問題が存在することを認めよ」「靖国神社に参拝しないと約束しろ」、という2つの要望を日本の安倍首相が無視したことでこの方針の挫折が明らかになった。

・そこで中国は2014年秋頃から「相手を選んで攻撃する」という方針に切り替えた。具体的には日本やインドに対しては公に非難するようなことは控え、他方でフィリピンなどの抵抗できない国には強硬路線を続けた。そしてアメリカとは「新型大国関係」を唱え米中の「G2」で国際秩序を形成することを提案し、両大国による世界統治を目指したが、これは同盟関係を重視するアメリカに拒否され、挫折することになる。

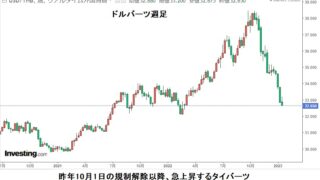

・コロナ禍を期に中国はパンデミックへの対応に失敗した各国が弱体化したと見なして、スウェーデン、インド、ベトナム、オーストラリア等と諍いを起こし始めた。この「全方位強硬路線」が「チャイナ4.0」である。これを象徴するのは「香港国家安全維持法」と「海警法」である。前者は香港域外にも適用するとされており、後者は国連海洋法条約と齟齬をきたしている。こうした国際法を軽視するような行動の活発化を受け、今全世界的に「チャイナ2.0」のときを上回る「反中同盟」が形成されようとしている。

とのことである。

現実には昨今の「反中同盟」的な動きはアメリカからの、米中どちらを選ぶのか、という二者択一的な圧力があってのものなので、個人的にはルトワック氏の見解は「流石にアメリカ側の見方すぎるだろ」と感じないこともない。ただ現実、大国化する中国の横暴を座して見守るだけで徐々に対抗しきれなくなって状況は悪化するばかりで日本も自国の領土保全のためにはアメリカの力を借りざるを得ず、そのためにはアメリカのシナリオに乗らざるを得ないのも事実だろう。